皆さん、こんにちは!行政書士の栗原です。

元「遊べる本屋」店長として、常に新しい「面白い」を追求してきた僕が、今回は都市型民泊、特にアパートやマンションといった集合住宅での民泊運営について、その成功の秘訣をお話ししたいと思います。

「民泊って、なんとなく難しそう…」「ご近所トラブルが心配…」そんな風に思っていませんか?確かに、戸建ての民泊とは異なり、集合住宅での運営には特有の注意点があります。でも、ご安心ください。適切な知識と対策があれば、都市型民泊は、インバウンド需要を取り込む魅力的なビジネスになるんです。

このブログでは、騒音や鍵の受け渡し、共用部分の使い方といったよくある問題のクリア方法に加え、事業ゴミの適切な処理方法、そして限られた環境の中で最大限の魅力を引き出すための実践法まで、僕の経験と行政書士としての専門知識をフル活用して、わかりやすく解説していきます。

集合住宅で民泊を始める前に知っておくべきこと

そもそも「民泊」って何?法律上の位置づけ

最近よく耳にする「民泊」という言葉ですが、実は「旅館業法」「住宅宿泊事業法(民泊新法)」「特区民泊」の3つの法律によって規制されています。それぞれの法律によって、開業できる条件や申請方法、運営ルールが大きく異なるんです。

特に、集合住宅で民泊を始め方を考える場合、最も現実的な選択肢となるのが住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく「住宅宿泊事業」と、自治体が独自に定めている「特区民泊」です。

- 住宅宿泊事業(民泊新法): 年間の宿泊日数が180日以内という上限があるものの、全国どこでも届け出れば営業できます。ただし、消防設備や衛生基準など、細かな要件をクリアする必要があります。

- 特区民泊: 国家戦略特別区域内で、自治体が条例で定めることにより、旅館業法の適用を受けずに宿泊事業を行うことができます。宿泊日数制限が緩やかだったり、より柔軟な運用が可能な場合がありますが、特定の地域に限られます。

ご自身の物件がどの法律の対象になるのか、まずはしっかりと確認することが成功への第一歩ですよ。

マンションの規約は超重要!「許可」の前に確認を

ここが一番難しいポイントかもしれません。集合住宅で民泊を始めるにあたり、何よりも優先して確認すべきなのが、そのマンションの管理規約です。

- 民泊禁止の規約はありませんか?

- そもそも「住居専用」ではありませんか?

多くのマンションでは、管理規約で民泊を禁止していたり、住居専用として用途が限定されている場合があります。もし、規約に違反して民泊を始めてしまうと、近隣住民とのトラブルはもちろんのこと、最悪の場合、訴訟問題に発展する可能性もゼロではありません。

「知りませんでした」では済まされないのがこの世界。必ず、管理組合や管理会社に問い合わせて、民泊運営が可能かどうかを事前に確認してくださいね。

都市型民泊の「あるある」トラブルとその対策

集合住宅での民泊運営において、最も懸念されるのが「騒音」や「近隣トラブル」です。これらをいかにクリアするかが、人気宿になるためのカギを握ります。

騒音トラブルを未然に防ぐ!スマートな対策

「夜中に外国語が響いてうるさい」「子供が走り回る音がする」…これは、民泊の隣人トラブルでよく聞かれる声です。

事前対策で防ぐ騒音

明確なハウスルールの提示:

- 宿泊者には、チェックイン時に「22時以降は静かにお過ごしください」「共用部ではお静かに」など、具体的なハウスルールを多言語で説明しましょう。

- Airbnbなどの予約サイトのリスティングページにも明記し、予約前に必ず目を通してもらうように徹底してください。

防音対策の検討:

- カーペットや厚手のカーテンを敷く、家具の配置を工夫するなど、できる範囲で防音対策を施すことで、足音や話し声の響きを軽減できます。

騒音計の設置:

- リビングや寝室に騒音計を設置し、一定以上の音量になった場合にアラートを出すシステムを導入している事例もあります。これは、宿泊者への注意喚起にもなり、管理の面でも有効です。

トラブル発生時の迅速な対応

連絡先の明確化:

- 緊急時に連絡が取れる担当者の電話番号や、メッセージアプリのIDなどを宿泊者に伝えましょう。

近隣住民とのコミュニケーション:

- 事前に民泊を運営することを近隣住民に伝え、何かあった際の連絡先を伝えておくのも有効です。普段からの良好な関係が、トラブル解決の糸口になることもあります。

その他の近隣・運営トラブルと対策

騒音以外にも、集合住宅での民泊運営にはいくつかの注意すべきトラブルがあります。これらを事前に想定し、対策を講じることが重要です。

1. 鍵の受け渡し

鍵の受け渡しは、宿泊者とオーナー双方にとって手間がかかるだけでなく、セキュリティ面のリスクもあります。

- スマートロックの導入: 遠隔で鍵の開閉ができるスマートロックは、鍵の紛失リスクも低減し、非常に便利です。宿泊者には事前にパスコードを伝え、チェックアウト後に変更することで、セキュリティを確保できます。

- キーボックスの活用: 玄関などに設置したキーボックスに鍵を保管し、暗証番号で開閉する方法も一般的です。

2. 共用部分の使い方

マンションのエントランスや廊下、エレベーターといった共用部分でのマナー違反は、住民からのクレームに繋がりやすい問題です。

詳細なハウスルールでの明記:

- 「共用部分では大声で話さない」「荷物を放置しない」「喫煙禁止」など、具体的な行動を多言語で明記し、チェックイン時に再度注意喚起しましょう。

防犯カメラの設置検討:

- 管理組合の許可が必要ですが、共用部分に防犯カメラを設置することで、問題行動の抑止力となる場合があります。

3. 備品の破損や持ち帰り

高価な備品が壊されたり、タオルやカトラリーなどが持ち帰られてしまうケースも少なくありません。

損害賠償請求の明記:

- ハウスルールに「備品の破損や持ち帰りがあった場合は、実費を請求します」と明記し、宿泊者に理解を求めましょう。

損害保険への加入:

- 万が一の事態に備え、民泊運営に対応した損害保険に加入しておくことを強くおすすめします。これにより、高額な賠償責任を負うリスクを軽減できます。

紛失防止タグの活用:

- 高価な家電製品や電子機器には、紛失防止タグを取り付けておくのも一つの手です。

4. 宿泊人数の虚偽申告

予約時より多くの人数が宿泊する「虚偽申告」は、料金の問題だけでなく、消防法上の問題や騒音トラブルの原因にもなります。

身分証明書の確認:

- チェックイン時に、宿泊者全員の身分証明書(パスポートなど)の提示を求め、予約人数と一致しているか確認しましょう。これは、住宅宿泊事業法で義務付けられている場合があります。

監視カメラの設置(玄関など):

- プライバシーに配慮しつつ、玄関などにカメラを設置することで、不正な宿泊を抑止する効果が期待できます。

5. 民泊のゴミは「事業ゴミ」!適切な処理方法を徹底

宿泊客が出したゴミであっても、それは通常の家庭ゴミとは異なり、「事業活動に伴って生じた廃棄物」、すなわち「事業ゴミ」として扱われます。そのため、マンションの一般のゴミ集積所や地域のゴミ収集場所に出すことはできません。

事業ゴミの処理は、廃棄物処理法に基づき、適切に行う必要があります。具体的には、以下のいずれかの方法で処理しなければなりません。

- 事業系一般廃棄物収集運搬業者に依頼する:

- 各自治体から許可を得ている専門の廃棄物収集運搬業者に、定期的にゴミの収集を依頼する方法です。これが最も一般的で、確実な方法と言えるでしょう。

- 事前に契約を結び、回収頻度や料金、分別方法などを確認しておく必要があります。

- 自己処理(許可を得た場合):

- 事業者が自ら処理施設へ運搬して処理する方法ですが、これには特別な許可や設備が必要となるため、民泊運営においては現実的ではありません。

多くの自治体では、事業系ゴミの分別方法や排出方法について詳細なルールを定めています。例えば、横浜市(現在の場所)の場合、事業系ごみ・産業廃棄物|横浜市のページで詳細な情報が提供されています。開業前に必ず、所在地の自治体のウェブサイト等で確認するようにしてください。

このように、宿泊客が出したゴミであっても、その責任は運営者である皆さんにあります。不適切な方法でゴミを出すと、罰則の対象となるだけでなく、近隣住民との深刻なトラブルに発展する原因にもなりますので、プロの業者に委託して適切に処理しましょう。

| ステップ | 内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| 1. 宿泊客の排出 | 宿泊施設内の指定のゴミ箱にゴミを捨てる | 宿泊客には最低限の分別を促す(例:燃えるゴミ、ペットボトル等)多言語での案内があると良い |

| 2. 宿での一時保管・分別 | 排出されたゴミを施設内で一時的に保管し、事業ゴミとして適切に分別する | 専用の保管場所を設け、衛生管理を徹底。臭い対策も重要。 |

| 3. 専門業者による回収 | 契約している事業系廃棄物収集運搬業者にゴミを回収してもらう | 回収日時、料金、分別ルールなどを業者としっかり確認。 |

競合と差をつける!魅力を最大限に引き出す集客術

都市型民泊は、競合も多いのが現状です。だからこそ、ちょっとした工夫で集客力を高め、人気宿になることができるんです。

ターゲットを絞り込んだコンセプト作り

「誰に泊まってほしいか?」を明確にすることで、宿の個性が際立ちます。

- ビジネスパーソン向け: 高速Wi-Fi、デスクスペース、プリンター完備など、仕事に集中できる環境を提供。

- 女子旅向け: おしゃれなインテリア、人気のコスメやヘアアイロンの貸し出し、インスタ映えスポットの情報提供など。

- ファミリー向け: ベビーベッドや子供用食器の用意、おもちゃの設置、公園情報など。

特定の層に特化することで、口コミが広がりやすくなり、リピーター獲得にも繋がります。

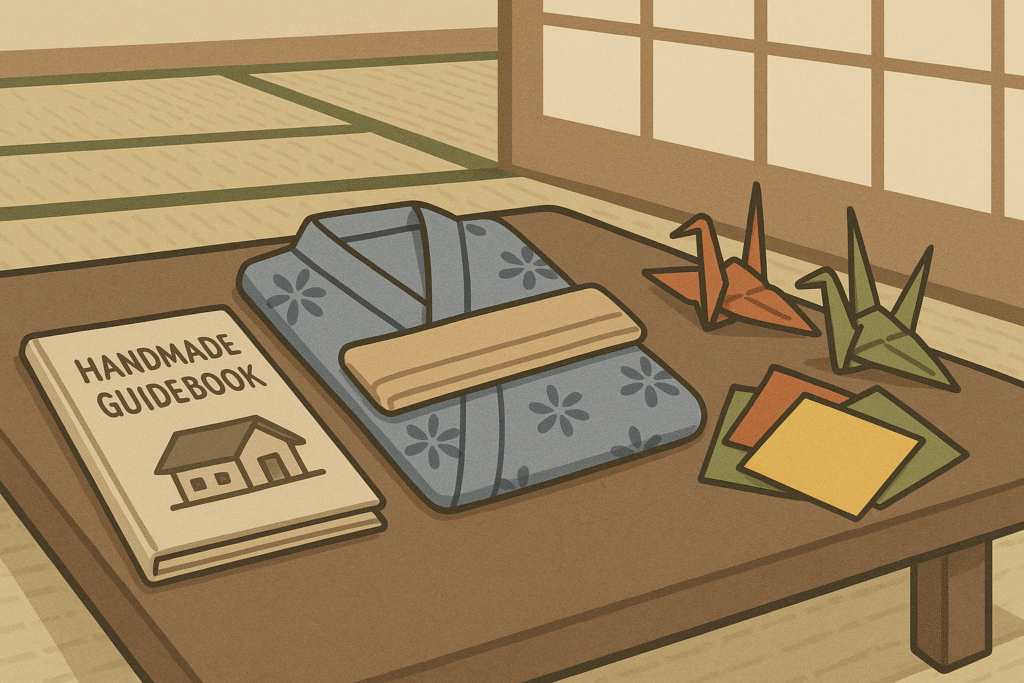

「遊べる本屋」のDNAを注入!独自のおもてなし

僕が店長をしていた「遊べる本屋」は、ただ本を売るだけでなく、「体験」を提供することで多くの人に愛されてきました。この考え方は、民泊にも応用できます。

地元のおすすめ情報:

- 近所の美味しい飲食店、隠れた観光スポット、地元の人しか知らないような穴場情報などをまとめた手作りのガイドブックを用意する。

- 単なる観光情報だけでなく、「こんな体験ができる」という視点で紹介すると、宿泊者の満足度が格段に上がります。

日本の文化体験:

- 簡単な折り紙や将棋盤、浴衣などを置いておくのも喜ばれます。

- 近隣の銭湯やスーパー銭湯の割引券を置くのも、日本の文化に触れる良い機会になります。

ちょっとした「お土産」:

- 地域の特産品や、ちょっとしたお菓子などをウェルカムギフトとして用意する。これは、小さな投資で大きな感動を生む魔法です。

ITを駆使したスマートな運営・管理

副業として民泊を考えている方や、遠隔で管理したい方にとって、ITツールの活用は必須です。

- スマートロック: 鍵の受け渡しが不要になり、宿泊者にとってもオーナーにとっても非常に便利です。

- C R M(顧客管理システム): 予約状況の確認、メッセージのやり取り、清掃手配などを一元管理できるシステムを導入することで、効率的な運営が可能になります。

- 自動メッセージ機能: チェックイン前後の案内や、緊急時の連絡などを自動で送信する設定をしておくと、対応漏れを防げます。

まとめ:諦めないで!都市型民泊は「賢く」成功できる!

都市型民泊、特に集合住宅での運営は、確かにクリアすべき課題がいくつかあります。しかし、適切な法律知識と対策、そして「どうすれば宿泊者に喜んでもらえるか」というホスピタリティの精神があれば、決して難しいことではありません。

騒音や鍵の受け渡し、共用部分の使い方、備品の破損、そして事業ゴミの適切な処理といった近隣トラブルを未然に防ぎ、物件の魅力を最大限に引き出し、独自のおもてなしでインバウンド客を魅了する。これが、都市型民泊で成功する秘訣です。

そして、その成功を支えるのが、適切な申請と管理です。行政書士として、皆さんの民泊開業を全力でサポートさせていただきます。

こちらもご確認ください。→民泊事業申請について

【ご注意】 この記事は、2025年5月時点の情報に基づき、一般的な情報提供を目的として作成されたものです。個別の事案に対する法的アドバイスではありません。民泊の開業・運営にあたっては、必ず最新の法令・条例をご確認の上、必要に応じて管轄の行政機関や専門家にご相談ください。