皆さん、こんにちは! 横浜で行政書士事務所を開いております、栗原です。 「え、行政書士さん? なんだか難しそう…」って思いました? まあ、確かに扱うのは法律や申請書類なんですが、実は私、以前は某「遊べる本屋」で店長をやっておりまして。日々、カオスな商品と(ある意味)刺激的なお客様に囲まれていました(笑)。だから、堅苦しいだけじゃない、ちょっと面白い視点も持っている…と自負しております!

さて、今日は最近ますます注目されている「民泊」についてのお話です。インバウンド観光客の増加もあって、「自分の持っている空き家やマンションの一室で民泊を始めてみたい!」と考えている方、結構いらっしゃるんじゃないでしょうか? ちょっとした副収入にもなるし、国際交流もできちゃうかも…なんて夢が膨らみますよね。

でも、ちょっと待ってください! その物件、本当に民泊を始められる場所ですか?

「え? 部屋が綺麗で、駅から近ければいいんじゃないの?」 そう思ったあなた、要注意です! 実は、民泊を始めるにあたって、物件そのものの状態と同じくらい…いや、もしかしたらそれ以上に重要なのが「立地」、特に「用途地域」なんです。

今日のブログでは、この「用途地域」という、ちょっと難しいけど避けては通れないルールについて、元本屋店長…じゃなかった、行政書士が分かりやすく解説していきます。これを読めば、あなたの民泊開業計画が、より現実的なものになるはずです!

そもそも「用途地域」って何なの? 怪獣の名前?

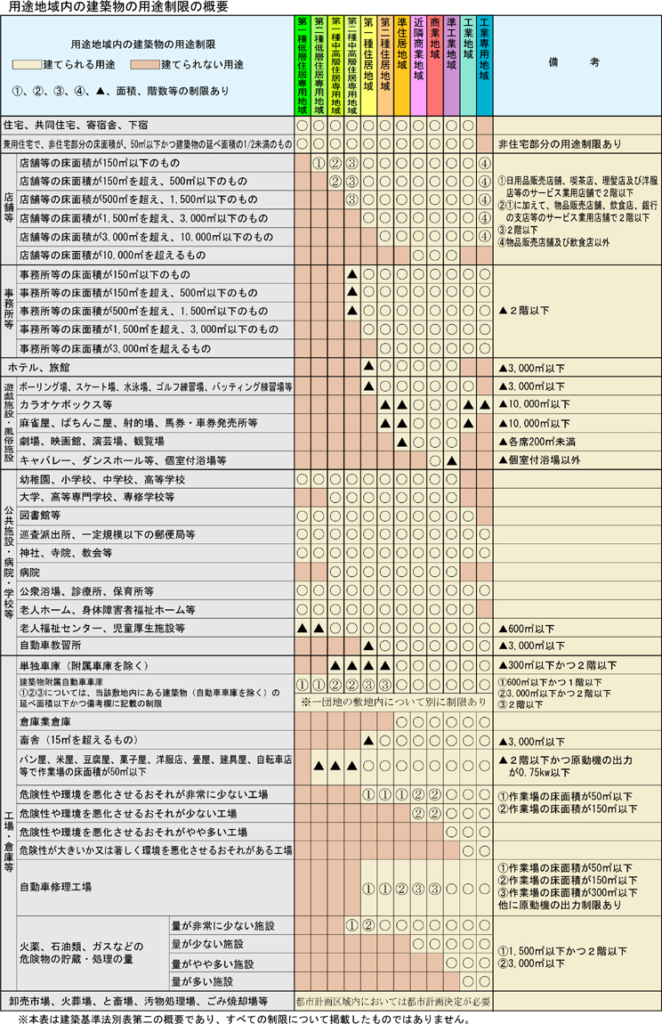

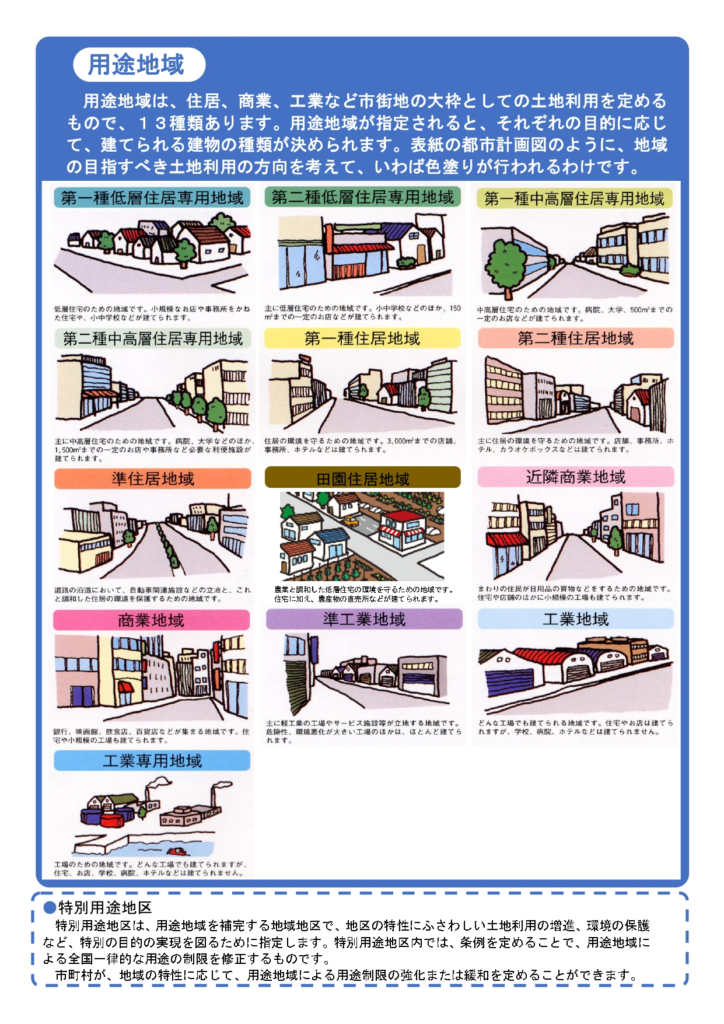

「用途地域(ようとちいき)」、初めて聞いた方もいるかもしれませんね。なんだか必殺技みたいな名前ですが、これは都市計画法という法律に基づいて、それぞれの土地を「ここは主に住むための地域」「ここは商業施設を建ててOKな地域」「ここは工場地帯ね」といった感じで、使い方のルールを定めたものです。

(根拠法令:都市計画法 第八条第一項第一号)

何でこんなルールがあるかというと、例えば、静かな住宅街のど真ん中にいきなり大きな工場が建って、一日中騒音や煙が出たら困りますよね? 逆に、みんなが買い物や食事を楽しむ商業地域の隣に、危険物を取り扱う工場があったら安心して歩けません。 このように、街全体の環境を守り、人々が快適かつ安全に暮らせるように、土地利用の「棲み分け」をしているのが用途地域なんです。

日本全国の都市部は、ほとんどの場合、この用途地域が定められています。全部で13種類(!)もあって、それぞれ建てられる建物の種類や規模に細かい制限があります。

で、用途地域が「民泊」とどう関係あるの?

ここからが本題です。 民泊を始めるための法律には、旅館業法に基づく「簡易宿所」と、住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)に基づく「住宅宿泊事業」の主に2つのスタイルがあります。(※特区民泊というものもありますが、今回は主に住宅宿泊事業法についてお話します)

そして、住宅宿泊事業法で民泊(住宅宿泊事業)を営むことができるのは、原則として「人が住むための家」、つまり「居宅」がある場所なんです。

(根拠法令:住宅宿泊事業法 第二条第二項)

ピンときましたか? そう、用途地域によって「そもそも家を建てて住んでOKな場所なのか?」が決まっているわけですから、当然、民泊ができるエリアも用途地域によって制限を受ける、ということです。

「じゃあ、家が建てられる地域ならどこでも民泊OKなの?」 …と言いたいところですが、そこが少しややこしいポイントであり、民泊の始め方で最初に確認すべき超重要事項なんです。

民泊OK? NG? 用途地域別チェックリスト!

住宅宿泊事業法に基づく民泊(年間営業日数180日以内)が原則として可能な用途地域は、以下の通りです。

【原則OKな用途地域】

- 第一種低層住居専用地域

- 第二種低層住居専用地域

- 第一種中高層住居専用地域

- 第二種中高層住居専用地域

- 第一種住居地域

- 第二種住居地域

- 準住居地域

- 近隣商業地域

- 商業地域

- 準工業地域

お気づきでしょうか? そう、「住居」と名前がつく地域(住居系の用途地域)はもちろん、商業系の地域や、一部の工業系の地域(準工業地域)でも、原則としては可能です。人が住む家が存在しうるエリア、というイメージですね。

【原則NGな用途地域】

- 工業地域

- 工業専用地域

ここは主に工場などが集まるエリアなので、原則として民泊はできません。

【注意が必要な地域】

- 市街化調整区域: そもそも建物を建てることが厳しく制限されているエリアなので、民泊開業は非常に難しいと考えた方が良いでしょう。

観光庁が開設したサイトもご参照ください。→【民泊制度ポータルサイト】

最重要ポイント!「条例」という名のラスボス(?)

「よし、うちのエリアはOKゾーンだ! これで民泊開業だ!」 …と安心するのは、まだ早いんです! ここが民泊の始め方を難しいものにしている要因の一つでもあります。

実は、住宅宿泊事業法では上記の用途地域で民泊が可能とされていますが、各自治体(都道府県や市区町村)が、条例によってさらに厳しいルールを上乗せできることになっています。

例えば、

「第一種低層住居専用地域では、週末しか民泊営業しちゃダメ!」

- 「学校の近くでは、平日の民泊営業は禁止!」

- 「このエリアでは、そもそも民泊全面禁止!」

といった、地域の実情に合わせた独自の規制(通称:上乗せ条例)が存在する場合があります。特に、京都や一部の観光都市、住宅が密集しているエリアなどでは、こうした条例が定められていることが多いです。

せっかく物件を用意して、内装もバッチリ整えて、「さあ申請だ!」と思ったら、実は条例で営業できる日がほとんどなかった…なんて悲劇も起こりうるのです。これは本当に笑えません。

じゃあ、どうやって調べればいいの?

自分の物件や、これから購入・賃貸しようと考えている物件の用途地域、そして自治体の条例を確認する方法は、主に以下の通りです。

- 自治体のウェブサイトを確認する:

- 多くの市区町村では、「都市計画図」や「用途地域マップ」といった名称で、用途地域の情報をインターネット上で公開しています。まずは「〇〇市 用途地域」などで検索してみましょう。

- 併せて、「〇〇市 住宅宿泊事業 条例」などで検索し、民泊に関する独自のルールがないかを確認します。自治体の担当部署(都市計画課や建築指導課、民泊担当部署など)のページをチェックしましょう。

- 自治体の窓口で確認する:

- ウェブサイトで情報が見つからない場合や、内容が複雑でよく分からない場合は、直接、市役所や区役所の担当窓口(都市計画課や建築指導課など)に問い合わせて確認するのが確実です。物件の住所を伝えれば、用途地域を教えてくれます。条例についても、民泊の担当部署(衛生課や観光課など、自治体によって異なります)に確認しましょう。

- 不動産業者に確認する:

- 物件探しの段階であれば、仲介してくれる不動産業者に用途地域を確認してもらうのがスムーズです。ただし、民泊に関する条例の詳細までは把握していない場合もあるので、最終的には自分で自治体に確認することをおすすめします。

とにかく、物件を決める「前」に必ず確認すること! これが鉄則です。

用途地域だけじゃない! 民泊開業への道

さて、今回は民泊開業における最重要チェックポイントの一つ、「用途地域」について詳しく見てきました。立地がいかに大切か、お分かりいただけたでしょうか?

ただ、民泊を実際に始めるためには、用途地域以外にも、

- 消防法の基準をクリアしているか(消防設備の設置など)

- 建物の安全基準(建築基準法)は大丈夫か

- 賃貸物件の場合は、大家さんや管理組合の許可は得られているか

- 標識の設置義務

- 宿泊者名簿の作成・保管

- (家主不在型の場合)住宅宿泊管理業者への委託

など、クリアすべきハードルがいくつもあります。これらの準備をすべて整えて、ようやく保健所(または担当部署)への申請(届出)にたどり着くわけです。

民泊の始め方は、決して「簡単」とは言えません。情報収集と準備が、成功へのカギとなります。

まとめ:立地確認は、夢への第一歩!

インバウンド需要の高まりとともに、ますます魅力的に見える民泊ビジネス。しかし、その始め方には、今回お話しした「用途地域」のような、見落としがちだけど非常に重要なルールが存在します。

「なんだか難しいなぁ…」と感じたかもしれません。確かに、法律や条例を自分で読み解き、申請準備を進めるのは大変な作業です。

でも、諦めないでください! 最初にしっかりルールを確認し、計画を立てることで、民泊開業という夢はぐっと近づきます。用途地域の確認は、そのための確実な第一歩です。

もし、「自分の場合はどうなんだろう?」「条例が複雑でよく分からない…」「申請手続き、やっぱり不安だ…」と感じたら、どうぞお気軽に私たち行政書士にご相談ください。あなたに寄り添い民泊開業をナビゲートしますよ!(もちろん、ご相談だけでも大歓迎です!)

あなたの民泊ビジネスが、素敵な出会いと成功に繋がることを応援しています!

それでは、また次回のブログでお会いしましょう!

こちらもご確認ください。→民泊事業申請について

※本記事の内容は2025年4月現在の法律に基づいています。法律や条例は変更される可能性がありますので、最新情報は必ず関係機関にご確認ください。