こんにちは!行政書士の栗原です。

「自分のお店を持つ!」と決意した時の、あの胸の高鳴り。最高ですよね。私も「遊べる本屋」の店長時代、自分のアイデアを詰め込んだお店が形になっていく過程は、何物にも代えがたい喜びでした。

しかし、そのキラキラした夢の裏側には、ちょっと(いや、かなり)手強い事務手続きの山が待ち構えています。保健所に消防署、警察署に税務署…。まるでRPGのクエストのように次々と現れる役所の名前に、「一体、何から手をつけていいんだ!」と頭を抱えてしまう方も少なくありません。

そこで今回は、そんな開業準備中のあなたのための冒険の地図、【飲食店開業】手続きチェックリストをご用意しました!この記事を読めば、あなたのお店に必要な許可や届出が一目瞭然。印刷して使えるリストも付けたので、ぜひ最後までお付き合いください。

なぜこんなに手続きが?飲食店開業で許可・届出が必要な理由

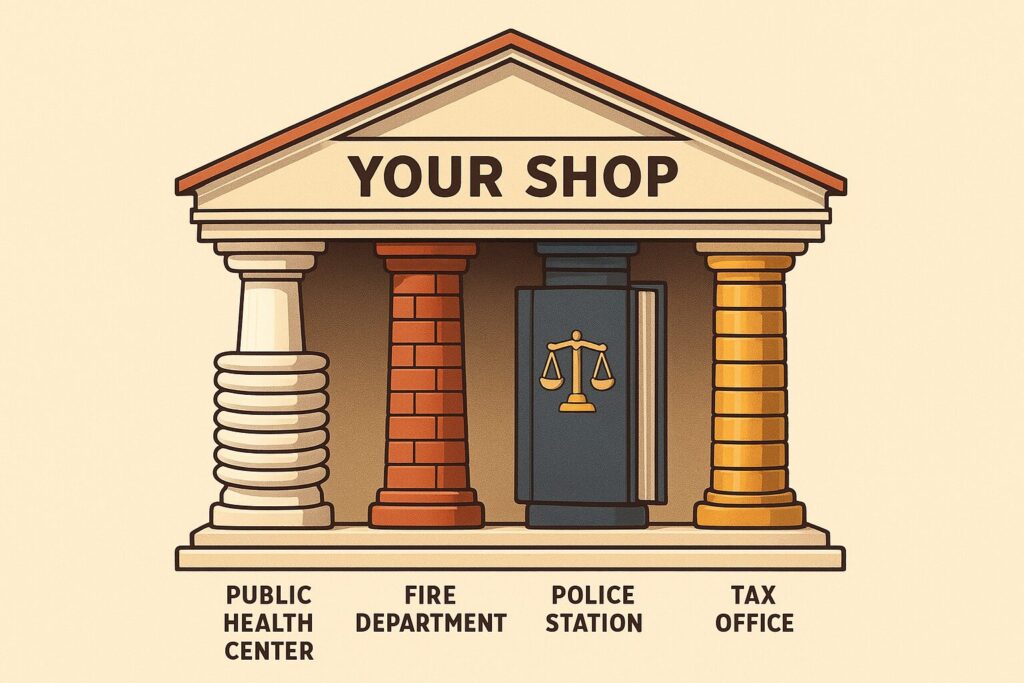

そもそも、なぜこんなにたくさんの手続きが必要なのでしょうか?それは、それぞれのお店が、お客様にとって「安全で安心な場所」であるために、各役所が専門的な立場でチェックしているからです。

- 保健所:食中毒などを防ぎ、食の安全を守るため。

- 消防署:火災を予防し、お客様の命を守るため。

- 警察署:お店の健全な風紀を守り、地域の安全に貢献するため。

- 税務署:事業を始めたことを知らせるため。

そう、これらの手続きは、単なる面倒な義務ではありません。お客様への「私たちは、安全で誠実なお店です」という無言の約束であり、信頼の証なのです。この準備をしっかり行うことが、繁盛店への第一歩と言えるでしょう。

飲食店開業のキホン!ほぼ全てのお店で必要な許可・届出

それでは具体的に、どんな手続きが必要なのか見ていきましょう。まずは、カフェ、レストラン、居酒屋など、業態を問わず、ほぼ全ての飲食店で必要になる基本的な許可・届出です。

①【保健所】飲食店営業許可

これなくして、飲食店開業は始まりません。まさにラスボス級の最重要許可です。食事やお酒をお客様に提供するお店は、必ずこの許可を取得する必要があります。

この手続きの最大のポイントは、物件を契約する前に、必ず管轄の保健所に図面を持って事前相談に行くこと。専門家の視点から、お店の設備が許可の条件を満たせるかチェックしてもらうのです。これを怠ると、「高いお金を払って契約したのに、許可が下りない…」という悲劇が起こりかねません。慎重な準備が不可欠です。

▶ご参考:横浜市‐食品衛生法に基づく許可・届出関係

②【保健所】食品衛生責任者の設置

各お店に必ず1名、食品衛生責任者を置くことが法律で義務付けられています。調理師や栄養士などの資格を持っている方は、そのまま責任者になることができます。

資格がない場合でも、各都道府県の食品衛生協会が開催する講習会を受講すれば取得可能です。1日で終わる場合が多いので、開業準備と並行して早めに受講しておきましょう。

③【税務署】個人事業の開業届

個人事業主としてお店を始める場合、事業を開始した日から原則1ヶ月以内に、管轄の税務署へ開業届を提出します。これは、事業を始めたことを国に知らせるための基本的な手続きです。法人としてお店を設立した場合は、手続きが異なります。

なお、税金に関する詳しい手続きや確定申告については、専門家である税理士にご相談ください。

▶ご参考:国税庁 – [手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続

あなたのお店はどれ?業態別で変わる追加の許可・届出

さて、ここからはお店のスタイルによって必要になる追加の手続きです。あなたが開きたいお店のイメージと照らし合わせながら、必要なものをチェックしてください。

ケース1:深夜0時以降もお酒を提供するお店(バー、居酒屋など)

深夜0時を過ぎて、主にお酒を提供するお店を開く場合は、保健所の許可とは別に、警察署への届出が必要です。

- 提出先:警察署

- 手続き:深夜酒類提供飲食店営業開始届出書

- 注意点:営業できる用途地域が限られています。例えば、住居専用地域などでは営業できません。また、店内の明るさや、見通しを妨げる設備がないかなど、お店の構造にも条件があります。物件探しの段階から、その場所で深夜営業が可能かどうか、事前に関係各所や専門家へ確認しておくことが重要です。

ケース2:接待を伴うお店(スナック、キャバクラなど)

お客様の隣に座ってお酌をしたり、カラオケでデュエットをしたりといった「接待」を行うお店は、深夜酒類提供の「届出」よりもさらに厳しい「許可」が必要になります。

- 提出先:警察署

- 手続き:風俗営業許可申請(風営法1号営業)

- 注意点:これは飲食店開業の手続きの中でも特に難しいものの一つです。上記の深夜営業よりもさらに厳しい用途地域の制限や、学校・病院などからの距離制限があります。申請から許可が下りるまでの期間も約2ヶ月と長いため、綿密な計画が必要です。

ケース3:収容人数が30人以上のお店

お客様と従業員を合わせた収容人数が30人を超えるお店は、火災予防のために消防署への手続きが必要になります。

- 提出先:消防署

- 手続き:防火管理者選任届、防火対象物使用開始届出書

- 注意点:お店の規模に応じた防火管理者の資格(甲種または乙種)を取得し、選任する必要があります。また、お店の内装工事を始める7日前までに「防火対象物工事等計画届出書」の提出を求められる場合もあります。まずは管轄の消防署に事前相談に行きましょう。

▶ご参考:東京消防庁 – 防火管理制度について

究極のチェックリスト!印刷して使おう【飲食店開業手続き一覧】

お待たせしました!これまでの内容をまとめた、印刷して使える【飲食店開業】手続きチェックリストです。PDFでダウンロードしたり、このページを印刷したりして、あなたの開業準備にお役立てください。

【飲食店開業】手続きチェックリスト

■ STEP 1:ほぼ全てのお店で必要

| ☐ | 手続き名 | 提出先 | タイミングの目安 | ポイント |

| ☐ | 飲食店営業許可申請 | 保健所 | 店舗完成の約2週間前 | 最重要! 物件契約前に必ず事前相談を! |

| ☐ | 食品衛生責任者の設置 | 保健所 | 許可申請時までに | 資格がない場合は講習会を受講 |

| ☐ | 個人事業の開業届 | 税務署 | 開業から1ヶ月以内 | 事業開始を知らせる基本的な届出 |

■ STEP 2:あなたのお店に合わせてチェック!

| ☐ | 手続き名 | 提出先 | タイミングの目安 | ポイント |

| ☐ | 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書 | 警察署 | 営業開始の10日前まで | 深夜0時以降にお酒を提供する場合。用途地域に注意! |

| ☐ | 風俗営業許可申請 | 警察署 | 営業開始の約2ヶ月前 | 接待を伴う場合。「届出」ではなく「許可」。難易度高め。 |

| ☐ | 菓子製造業許可など | 保健所 | 営業開始前 | テイクアウト販売をする場合。設備要件を確認。 |

| ☐ | 防火管理者選任届 | 消防署 | 営業開始日まで | 収容人数30人以上の場合。資格講習の受講が必要。 |

| ☐ | 防火対象物使用開始届出書 | 消防署 | 営業開始の7日前まで | 収容人数30人以上の場合。工事前に相談を。 |

まとめ:リストを手に、冒険へ出発しよう!

いかがでしたか?こうしてリストにしてみると、やるべきことが明確になり、少しだけ不安が和らいだのではないでしょうか。

飲食店開業という冒険は、たくさんの手続きという名のモンスターを倒していくようなものかもしれません。しかし、このチェックリストという武器があれば、一つ一つ着実にクリアしていけるはずです。

私が店長だった頃、オープン前はまさにこのリストのようなものを片手に、役所とお店の間を何度も走り回りました。大変でしたが、リストの項目にチェックが入るたびに、夢の実現に近づいている実感があり、ワクワクしたのを覚えています。

このチェックリストが、あなたの開業準備という冒険の頼れる相棒になることを、心から願っています。

お店のコンセプトや物件の状況によって、ここに記載されていない手続きが必要になるケースもあります。ご自身のケースで「これはどうなんだろう?」と不安な点や、手続きが難しいと感じることがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。元店長として、そして行政手続きの専門家として、あなたの「お店作り」の夢を全力でサポートさせていただきます。