「よし、民泊を始めよう!」 そう決意したものの、目の前に立ちはだかるのが「許可」の壁。

「民泊の許可申請って、やっぱり専門家に頼まないと難しいのかな?」 「費用を抑えたいから、できることなら自分でやってみたい…」

そんな風に、期待と不安の間で揺れ動いている方も多いのではないでしょうか。

こんにちは!元「遊べる本屋」店長の行政書士、栗原です。

結論から申し上げますと、民泊の許可申請は、ご自身で行うことも十分可能です! かつて本屋で、見よう見まねで棚をDIYした時のことを思い出します。設計図とにらめっこし、慣れない工具に悪戦苦闘。時間はかかりましたが、完成した時の達成感は格別でした。民泊の許可申請も、それに少し似ているかもしれません。

自分で手続きを進めることで、事業に不可欠な法律の知識が身につき、民泊運営への理解が格段に深まります。それは、今後の事業にとって大きな財産になるはずです。

ただし、DIYで釘を打ち間違えるように、申請にも『つまずきやすい』ポイントがいくつも存在します。

そこでこの記事では、あなたが自力でゴールにたどり着けるよう、「民泊許可申請の手引き」として、基本的な流れからプロが教える注意点まで、余すところなく解説していきます!

ステップ0:計画の前に知るべきこと – あなたの民泊はどのタイプ?

手続きを始める前に、まずはご自身の「事業タイプ」を明確にする必要があります。民泊の始め方には、主に2つのルートがあります。

- 住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく「届出」

- 旅館業法に基づく「許可」

どちらを選ぶかによって、必要な書類も、手続きの難易度も大きく変わってきます。

| 住宅宿泊事業法(民泊新法) | 旅館業法 | |

|---|---|---|

| イメージ | まずは副業から始めたい方向け | 本格的な事業として運営したい方向け |

| 営業日数 | 年間180日が上限 | 制限なし(365日可能) |

| 手続き | 行政への「届出」 | 行政からの「許可」 |

| 難易度 | 比較的やさしい | 難しい(施設の要件が厳しい) |

「まずは週末だけ活用して副業的に運営したい」という方は民泊新法、「空き家を有効活用して本格的な収益源にしたい」という不動産投資の側面が強い方は旅館業法、というのが一つの目安です。

この選択が、あなたの民泊開業の第一歩となります。

ステップ1:準備編 – 計画と情報収集を始めよう!

進むべき道を決めたら、いよいよ準備開始です。いきなり申請書を書き始めるのではなく、まずは入念な情報収集から始めましょう。

① 最重要!役所の担当窓口で「事前相談」

これが全ステップの中で最も重要です。どんなに優れたガイドブックも、直接担当官に確認する生の情報には敵いません。あなたの物件がある地域を管轄する役所の担当窓口(多くの場合は保健所や、自治体によっては観光課など)に、必ずアポイントを取って事前相談に行きましょう。

【相談に持参すると話が早いものリスト】

- 物件の住所がわかるもの

- 物件の図面(間取り図、測位図など)

- 物件の登記事項証明書(あれば)

- どんな民泊をしたいかの簡単なメモ

事前相談では、あなたの計画を伝え、この場所で民泊運営が可能かどうか、どんな書類が必要か、地域独自のルールはないか、といった点を具体的に確認します。ここで得た情報が、あなたの計画の「道しるべ」になります。

② 消防署との打ち合わせ

民泊は、宿泊者の安全を守る義務があります。そのため、消防法の基準をクリアしていることが絶対条件です。管轄の消防署にも必ず事前相談に行き、消火器や自動火災報知設備、誘導灯など、どのような消防用設備の設置が必要かを確認してください。

すべての基準を満たすと「消防法令適合通知書」が交付され、これが民泊の申請に不可欠な重要書類となります。

③ 物件の「素性」を徹底チェック

意外な落とし穴が、物件そのものに関する制限です。

- 用途地域: 建築基準法では、地域ごとに建てられる建物の種類が決められています。例えば「住居専用地域」では旅館業の許可が取れないなど、そもそも民泊ができないエリアがあります。

- 賃貸物件の場合: 賃貸借契約書に「転貸(又貸し)禁止」や「事業利用禁止」の条項がないか確認。大家さんの承諾は必須です。

- 分譲マンションの場合: マンションの「管理規約」で民泊が禁止されていないか必ず確認しましょう。トラブルを避けるため、管理組合への確認も重要です。

これらの準備を怠ると、せっかく書類を集めても全てが無駄になってしまう可能性があります。焦らず、一つひとつ着実にクリアしていきましょう。

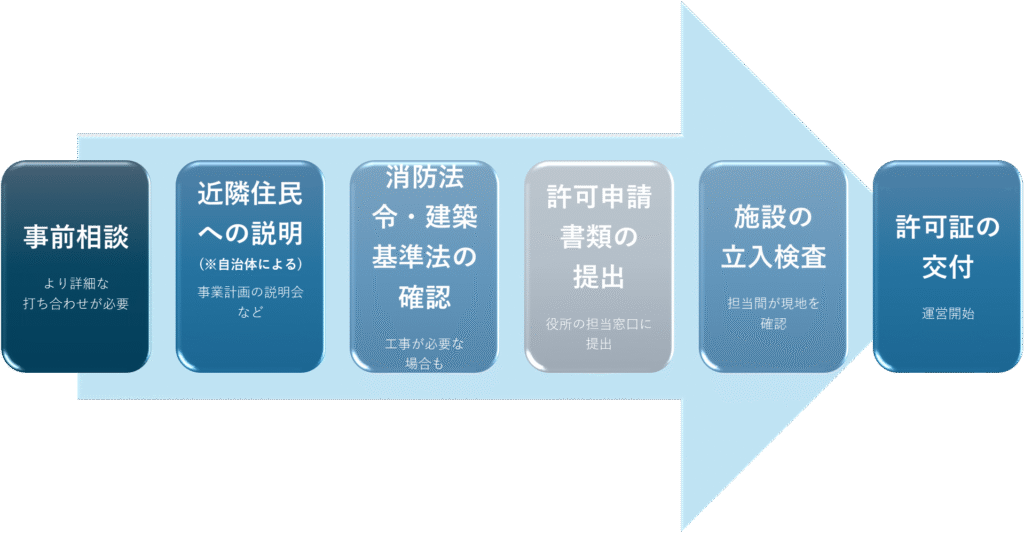

ステップ2:実践編 – 申請手続きの具体的な流れ

必要な情報が集まったら、いよいよ申請手続きの実践です。ここでは「民泊新法」と「旅館業法」の一般的な流れを図解します。

【住宅宿泊事業法(新法民泊)の場合】

【旅館業法の場合】

プロが教える!3つの『つまずきやすい』ポイント

さて、ここからは行政書士の腕の見せ所。これまで多くの申請をお手伝いする中で見てきた、初心者が特につまずきやすい3つのポイントと、その対策を伝授します。

つまずきポイント①:「そんな決まり、聞いてない!」自治体ごとの”上乗せ条例”のワナ

民泊に関する法律は国が定めたものですが、実は多くの自治体が、その法律に独自のルールを上乗せする「上乗せ条例」を定めています。これを知らないと、「法律ではOKなはずなのに、なぜか申請が通らない」という事態に陥ります。

- 例1(営業日の制限): 京都市では、家主居住型の民泊を除き、「1月15日正午から3月15日正午まで」は営業ができません。これはインバウンドに人気の観光地ならではのルールです。

- 例2(エリアの制限): 東京都の新宿区では、住居専用地域での民泊営業は、月曜日の正午から金曜日の正午までは実施できません。

このように、ルールは全国一律ではないのです。この対策はただ一つ、「ステップ1」で解説した事前相談で、担当官に徹底的にヒアリングすること。ご自身の自治体の民泊に関する公式ページを読み込むことも必須です。例えば、東京都であれば東京都の民泊ポータルサイトに詳細な情報がまとめられていますので、参考にしてみてください。

つまずきポイント②:「この書類、どこで取るの?」必要書類の迷宮

申請には、普段の生活ではあまり馴染みのない書類が数多く必要になります。

- 登記事項証明書: 法務局で取得します。物件の所有者などを証明する書類です。

- 住民票の写し: 市区町村の役所で取得します。

- 図面類(間取り図、配置図、案内図など): これが一番の難関かもしれません。特に旅館業法の申請では、設備の寸法などを正確に記載した詳細な図面が求められます。管理会社や物件の売主から入手できる場合もありますが、なければ自分で作成するか、専門家に依頼する必要があります。

何が必要で、どこで手に入れ、どんな内容を記載すべきか。事前相談の際にリストアップしてもらい、一つずつ着実に集めていきましょう。

つまずきポイント③:「え、大家さんがダメって…」契約関係の落とし穴

これは特に、賃貸物件や分譲マンションで民泊を開業しようとする方が陥りやすいワナです。

前述の通り、賃貸物件であれば大家さんの「転貸承諾書」が、分譲マンションであれば「管理規約で民泊が許可されていること」が絶対条件です。これを無視して運営を始めると、契約違反で退去を求められたり、他の住民と深刻なトラブルになったりする可能性があります。

民泊の許可申請は、単に行政とのやり取りだけではありません。大家さんや管理組合、近隣住民といったステークホルダーとの良好な関係構築も、円滑な民泊運営、そして安定した集客に繋がる重要な要素なのです。

まとめ:あなたの民泊開業、自分で挑戦しますか?

ここまで、民泊の許可申請を自分で行うためのステップと注意点を解説してきました。

【自分で申請するメリット】

- 行政書士への依頼費用を節約できる。

- 事業に必要な法律や手続きの知識が身につく。

【自分で申請するデメリット】

- 膨大な時間と手間がかかる。

- 書類の不備や手続きミスで、開業が大幅に遅れるリスクがある。

民泊の許可申請は、いわば「事業の土台作り」です。自分で挑戦することで得られる経験は大きいですが、もしあなたが「申請手続きに時間をかけるより、コンセプト作りや集客の準備に集中したい」「法律や条例が複雑で、正直よくわからない」と感じるのであれば、専門家である行政書士に任せるのも賢明な選択です。

民泊の開業は、ゴールではなくスタートです。その大切なスタートラインでつまずかないためにも、ご自身の状況に合わせて最適な方法を選んでください。

民泊の始め方や許可申請は、一つとして同じケースはありません。この記事を読んでも解消されない疑問や、「まさに、このつまずきポイントで困っている…」という方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽にお声がけください。あなたの民泊という新しい事業が、最高のスタートを迎えられるよう、全力でサポートさせていただきます。

こちらもご確認ください。→民泊事業申請について

【ご注意】 この記事は、2025年5月時点の情報に基づき、一般的な情報提供を目的として作成されたものです。個別の事案に対する法的アドバイスではありません。民泊の開業・運営にあたっては、必ず最新の法令・条例をご確認の上、必要に応じて管轄の行政機関や専門家にご相談ください。