「よし、古物商を始めよう!まずは拠点だけど…お店を借りる資金はないし、自宅でできないかな?」 「でも、うち、賃貸物件なんだけど大丈夫なんだろうか…?」

古着のせどりやネットでの中古品販売など、スモールスタートを目指す方にとって、「場所」の問題は本当に頭が痛いですよね。

こんにちは!元「遊べる本屋」店長の行政書士、栗原です。店長時代、お客様が「このお店の雰囲気が好きで」と言ってくれるのが何よりの喜びでした。その「雰囲気」を作る一番最初の要素が、お店の「場所」と「住所」だったんです。ビジネスの拠点となる「住所」が決まるって、夢に輪郭が生まれる、そういう特別な瞬間なんですよね。

しかし、古物商の許可申請における「営業所」には、いくつかの守るべきルールがあります。特に、賃貸物件やご自身の自宅で開業しようとする際には、思わぬ落とし穴が…。

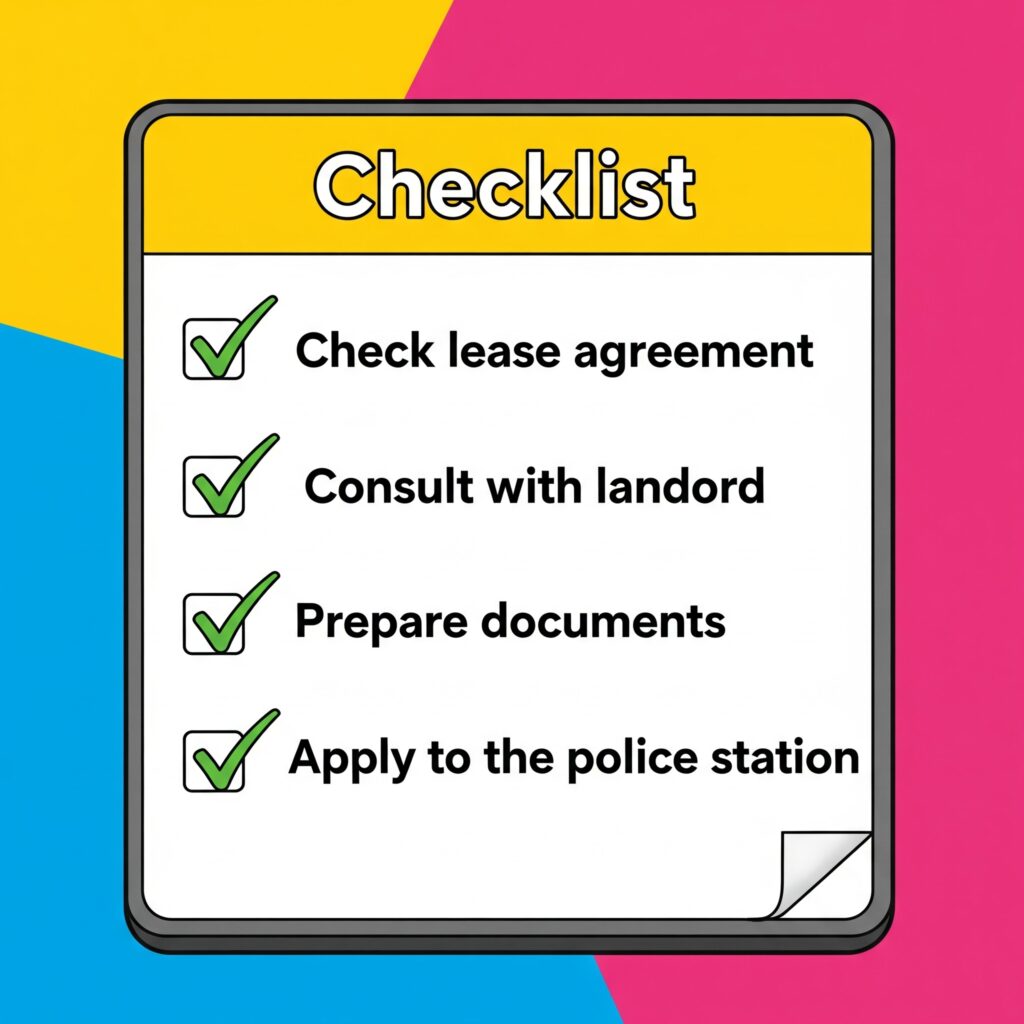

そこで今回は、古物商の「営業所」の条件を徹底的に解説し、賃貸物件でも大丈夫かどうかを判断できる、あなただけの「セルフチェックリスト」をご用意しました。これを読めば、あなたの悩みはスッキリ解決します!

そもそも古物商の「営業所」とは?その定義と基本条件

まず、法律でいう「営業所」とは何か、その定義から押さえましょう。 これは、単に書類上の住所というわけではなく、「古物の売買や交換、管理を行う、独立した場所」を指します。

なぜ「物理的な場所」がそんなに重要なのか?

なぜなら、古物営業法の大きな目的は「盗品の流通防止」だからです。万が一、盗品が市場に出回った際に、警察署の担当者が速やかに立ち入り、古物台帳などを確認できる必要があります。そのため、物理的な実体のある場所が、古物商の「営業所」の条件として不可欠なのです。

バーチャルオフィスや私書箱が原則NGな理由

上記の理由から、住所だけを借りる「バーチャルオフィス」や、郵便物を受け取るだけの「私書箱」は、古物を管理する実体がないため、原則として営業所として認められません。これは、許可申請における非常に重要なポイントです。

【自宅で開業】するための3つのハードルとセルフチェックリスト

多くの方が希望する「自宅で開業」。これを実現するためには、いくつかのハードルを越える必要があります。以下のチェックリストで、ご自身の状況を確認してみましょう。

ハードル①:持ち家か?賃貸か?それが運命の分かれ道

自宅で開業する場合、その建物が「持ち家」か「賃貸物件か」で、難易度が大きく変わります。持ち家であれば、基本的にはこのハードルはクリアです。しかし、賃貸物件の場合は、大家さん(または管理会社)の許可が最大の関門となります。

ハードル②:居住スペースと営業スペースの独立性

警察署によっては、生活空間とビジネスの空間が、ある程度区別できるかという点を確認されることがあります。来客がないネット販売のみだとしても、商品を保管し、古物台帳などを管理する、専用の棚やスペースを確保しておくことが望ましいでしょう。

ハードル③:マンションの管理規約という「見えない壁」

賃貸物件だけでなく、分譲マンションであっても注意が必要です。マンション全体のルールブックである「管理規約」で、営業活動そのものが禁止されている場合があります。この「見えない壁」を見落とすと、後々大きなトラブルになりかねません。

【図解】自宅開業のためのセルフチェックリスト

さあ、自分でチェックしてみましょう!

☑️ その物件は持ち家ですか?

YES → ハードル1クリア!

NO → 次の質問へ

☑️ (賃貸の場合)賃貸借契約書で「事業利用」や「住居以外の用途」が禁止されていませんか?

禁止されていない → 次の質問へ

禁止されている → 大家さんとの交渉が必須

☑️ (賃貸の場合)大家さん(または管理会社)から「古物営業での使用承諾」を得られそうですか?

YES → ハードル1クリアの可能性大!

NO → この物件での開業は難しい

☑️ (分譲マンションの場合)管理規約で営業活動は禁止されていませんか?

禁止されていない → ハードル3クリア!

禁止されている → 管理組合との協議が必要

☑️ 商品を保管し、管理するための専用スペースを確保できますか?

YES → ハードル2クリア!

NO → 部屋の整理から始めましょう!

【賃貸物件でも大丈夫?】大家さんを味方につける交渉術

チェックリストの結果、「大家さんの承諾」が最大の鍵だとわかった方も多いでしょう。ここでは、その交渉を成功させるためのコツを伝授します。

なぜ大家さんは嫌がるのか?相手の心理を知る

まず、相手の気持ちを想像してみましょう。大家さんが懸念するのは、主に以下の点です。

- 「不特定多数の人が出入りして、他の住民の迷惑になるのでは?」

- 「騒音やゴミ出しのトラブルが起きそう…」

- 「犯罪の拠点にされたらどうしよう…」

この不安を、あなたの誠実な説明で一つひとつ解消していくことが、交渉の全てです。

「使用承諾書」をお願いする際の伝え方のコツ

ポイント①:正直に、誠実に伝える ごまかさずに、「古物商の許可申請に必要ですので、営業所としての使用をご承諾いただけないでしょうか」と、正直にお願いしましょう。

ポイント②:具体的なビジネスモデルで不安を払拭する 「お客様が自宅に出入りすることはなく、インターネットでの販売がメインです」「扱う品目は小さなアクセサリー類で、騒音や匂いの心配は一切ありません」など、大家さんの不安を先回りして打ち消す具体的な説明が非常に有効です。

ポイント③:書面でお願いする 口約束ではなく、警察署のウェブサイトなどにある「使用承諾書」の様式に署名・捺印をもらう形にすることで、あなたの本気度と正式な依頼であることが伝わります。

▶ご参考:警視庁 申請届出様式一覧(使用承諾書の様式例があります)

▶ご参考:神奈川県警察 申請様式

まとめ – あなたの城の「住所」を、自信を持って申請しよう

このように、古物商の「営業所」の条件は、決して意地悪なものではなく、安全な営業活動を担保するための合理的なルールです。そして、賃貸物件でも大丈夫かどうかの鍵は、大家さんとの信頼関係と、あなたの誠実な説明にかかっています。

この記事のチェックリストと交渉術を武器に、あなたのビジネスの拠点(=城)の住所を、自信を持って許可申請書に書き込んでください。

▶ご参考:e-Gov法令検索 – 古物営業法

「うちの賃貸契約書、どう読めばいいか分からない…」 「大家さんへの説明、なんだか不安だから一緒に考えてほしい」 など、古物商の「営業所」の条件について一人で悩んでしまったら、いつでもご相談ください。あなたの城作りの第一歩を、行政書士として、お店作りの先輩として、しっかりサポートします。